私は20年以上にわたり会社を経営し、WEBコンテンツビジネスの世界で生きてきました。

めまぐるしく変化するこの業界で、数えきれないほどのビジネス書やトレンドに触れてきましたが、25年以上も私の本棚のいちばん良い場所にあり続け、何度も読み返している本があります。

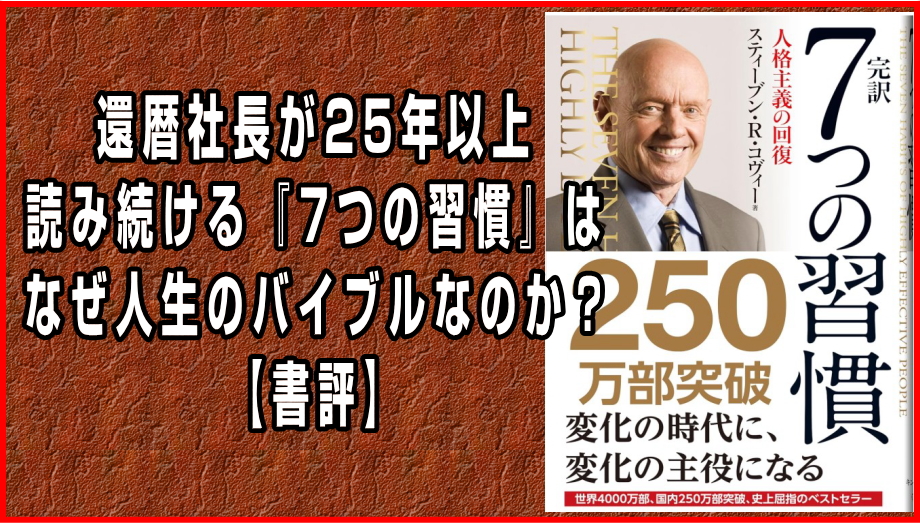

それが、スティーブン・R・コヴィー博士の『7つの習慣』です。

なぜ今、この古典とも言える一冊を改めて取り上げるのか。

それは、この本が単なるビジネススキルを教えるものではないからです。

全世界で4,000万部、日本国内だけでも260万部を超える世界的ベストセラーであるという事実は、この本が一時的な流行り廃りとは無縁の、普遍的な価値を持つことの証明です。

私にとって、そして多くの成功者にとって、この本は時代を超えて指針を与え続けてくれる「人生の羅針盤」なのです。

この記事は、単なる本の要約ではありません。

私自身の25年以上にわたるWEBコンテンツビジネスの経験と、『7つの習慣』の教えを照らし合わせながら、

その原則が現代のビジネスや個人の人生において、いかに強力な武器となるかを具体的にお伝えしていきます。

1. なぜ今、「人格」が成功の土台なのか?

人格主義と個性主義の違い

本書の根幹をなす考え方に、「人格主義」と「個性主義」の違いがあります。

- 人格主義(Character Ethic):誠実、謙虚、忍耐といった、人間の内面にある人格の根本的な要素を成功の土台とする考え方。

- 個性主義(Personality Ethic):話し方や人間関係のテクニックといった、表面的なスキルや応急処置的な手法を重視する考え方。

コヴィー博士は、アメリカの過去200年間の「成功に関する文献」を調査した結果、最近の50年間は表面的で応急処置的な「個性主義」に偏ってしまっていることを発見しました。

これはまさに、イソップ寓話の『ガチョウと黄金の卵』の話と同じです。農夫は毎日一個ずつ黄金の卵を産むガチョウを手に入れますが、欲張って一度に全部手に入れようとガチョウの腹を裂いてしまいます。

結果、卵は一つも見つからず、黄金の卵を産むガチョウ(PC:目標達成能力)さえも失ってしまうのです。

私の20年以上の経験から断言できるのは、多くのビジネスがこの農夫と同じ過ちを犯しているということです。

目先の利益(P:成果、黄金の卵)ばかりを追い求め、小手先のテクニック(個性主義)に走り、長期的な成功の源泉である信頼や組織力(人格主義、ガチョウ)を痩せ細らせてしまうのです。

長期的な成功は、付け焼き刃のスキルではなく、揺るぎない人格という土台の上にしか成り立ちません。

2. 私的成功:すべての土台となる「自分を律する」3つの習慣

第1から第3の習慣は、他者に依存した状態から精神的に自立した人間になるための「私的成功」の段階です。

すべての成功の土台は、まず自分自身を確立することから始まります。

第1の習慣:主体的である

本書の核心の一つが、「刺激と反応の間には選択の自由がある」という考え方です。

私たちは、自分の身に起こること(刺激)をコントロールできなくても、それに対してどう反応するかは自分で選ぶことができます。

自分の人生の責任は、自分自身にあるのです。

この原則を象徴するのが、精神科医ヴィクトール・フランクルがナチスの強制収容所で得た体験です。

彼は想像を絶する状況下でも、自らの反応を選択し続ける「人間としての最後の自由」を発見しました。

私自身、40歳で安定した病院勤務を辞め、独立起業したとき、まさにこの「主体的」な選択をしました。

周囲からは無謀だと言われましたが、環境や他人のせいにするのではなく、自らの意志で人生の舵を切りたいと強く願ったのです。

もしあなたが今、自分の現状に不満があるなら、まずは「自分の反応は自分で選べる」という意識を持つこと。これがすべての始まりです。

第2の習慣:終わりを思い描くことから始める

「すべてのものは二度つくられる」という原則があります。

一度目は頭の中での「知的創造」、二度目は実際の「物的創造」です。

家を建てる前に設計図を描くように、自分の人生においても、まず明確な目的地(終わり)を描くことが重要です。

本書では、自分の葬儀を想像し、どのような弔辞を述べてもらいたいかを考えるワークが紹介されています。

これは、自分が人生で本当に大切にしたい価値観や目的を明確にするための強力な問いかけです。

その価値観をまとめたものが、個人の「ミッション・ステートメント」となります。

私の会社名である「ACR」は、「あっ!と、驚くクリエイティブなこと」の頭文字です。

これは「世の中を驚かせるような創造的な価値を提供する」という私自身のミッション・ステートメントそのものです。

会社設立時にこの終わりを思い描いたからこそ、20年以上にわたり経営の軸がぶれることなく、困難な時期も乗り越えることができました。

第3の習慣:最優先事項を優先する

私たちの活動は、「緊急度」と「重要度」のマトリックスで4つの領域に分類できますが、効果的な人々は「緊急ではないが重要なこと(第Ⅱ領域)」に時間を投資しています。

もしあなたが今、日々の業務に追われて未来が見えないと感じているなら、特にこの第3の習慣を意識してみてください。

私がWEBビジネスを始めた2000年代初頭、多くの同業者は日々の広告運用や目の前の売上(第Ⅰ領域)に必死でした。

しかし私は、毎週金曜の午後を「第Ⅱ領域の時間」と決め、当時まだ黎明期だったSEO(検索エンジン最適化)の学習に充てたのです。

数ヶ月間は全く成果が出ず、非生産的に感じました。

しかし一年後、広告費をかけずに得られるアクセスが広告経由を上回り、その後10年間の会社の成長を支える強力なエンジンとなったのです。

目先の緊急案件に追われるだけでは、未来を創ることはできません。

3. 公的成功:信頼を築き、成果を最大化する3つの習慣

「私的成功」によって自立した個人が、次により大きな成果を生み出すために他者と協力する「相互依存」の段階、それが「公的成功」です。

第4の習慣:Win-Winを考える

人生は競争ではなく、協力の場である。これがWin-Winのパラダイムです。

「自分が勝つためには誰かが負けなければならない」と考えるのではなく、「自分も勝ち、相手も勝つ」という第3の案が必ず存在すると信じる姿勢です。

私はこれを「おまけマーケティング」という形で実践してきました。

2005年から本格的にネット広告でのブログ、サイトの収益化を開始。

ネットマーケティングの技術を活かしてサイトアフィリエイト、メルマガアフィリエイトでの実績を積んできました。

アフィエリエイトでの「おまけマーケティング」という手法をシステム化したのです。

アフィリエイトではアフィリエイトのリンクをクリックしてもらって購入に至るとマージンが入るという仕組みです。

ここにわが社のリンクをクリックしてもらってから買いたいという理由付けしました。

それが、「おまけ」や「特典」を付けることです。

そのサイトで「買う理由」を付ける手法を構築したのです。

お客様も喜んで買いたい商品を買います。私たちも収益が上がります。広告主も商品が売れて喜びます。

日本式の商売の形、三方よしの考えです。

その結果、おまけのコストをはるかに上回る新規の注文に繋がったのです。

お客様は喜び、私たちも儲かる。これこそが真のWin-Winであり、長期的な繁盛店をつくる秘訣です。

第5の習慣:まず理解に徹し、そして理解される

私たちはつい、まず自分の意見を主張し、自分を理解してもらおうとしがちです。

しかし、この習慣はその真逆、「共感による傾聴」を説きます。医者が処方箋を出す前に診断をするように、提案をする前に、まず相手を深く理解することに全力を尽くすのです。

以前、あるクライアントからWEBサイトのリニューアルを依頼された時、私たちは当初、デザインの一新ばかりを提案していました。

しかし、どうも話が進まない。そこでこの習慣に立ち返り、担当者の話をひたすら聴くことに徹しました。

すると、「実はデザインより、社内の誰もが簡単に更新できるシステムの方が重要なんです。今のサイトは専門業者しか触れなくて…」という、

今まで見えていなかった本質的な悩みが見えてきたのです。この深い理解がなければ、プロジェクトは間違いなく失敗していたでしょう。

第6の習慣:シナジーを創り出す

シナジーとは、「全体の合計は個々の部分の総和よりも大きくなる」こと。1+1が3にも10にもなる状態です。

これは、お互いの違いを尊重し、創造的に協力することで生まれます。

私が運営する動画プロダクションで、あるクライアントの重要なローンチを控えていた時のことです。

マーケターはデータに基づいた堅実な広告案を、デザイナーは斬新で挑戦的なビジュアル案を主張し、対立していました。

そこで私は第6の習慣を適用し、両者を集めてブレインストーミングを行いました。

お互いの案を否定するのではなく、「どうすれば両方の良い点を活かせるか?」という視点で議論した結果、全く新しい「第3の案」が生まれました。

それは、マーケターの分析力とデザイナーの美的センスが融合した、一人では決して思いつけないキャンペーンとなり、結果として過去最高の成果を叩き出したのです。

4. 刃を研ぐ:自分自身を磨き続ける最後の習慣

森の中で必死に木を切る木こりの寓話があります。

「そんなに一生懸命やっていないで、少し休んでノコギリの刃を研いだらどうです?」と声をかけられると、木こりはこう答えます。

「刃を研いでいる暇なんてないさ!木を切るのに忙しくて」。

私たちも、この木こりのような過ちを犯しがちです。

第7の習慣「刃を研ぐ」は、これまでの6つの習慣を支える、自分という最も大切な資源を維持・向上させる習慣です。

本書では、以下の4つの側面をバランスよく再新再生させることの重要性を説いています。

- 肉体:運動、栄養、休息

- 精神:価値観の明確化、瞑想、自然との触れ合い

- 知性:学習、読書、執筆

- 社会・情緒:他者への奉仕、共感、シナジー

ゴロマル社長流「刃の研ぎ方」

私自身、この習慣を日々の生活に組み込むことを強く意識しています。

- 肉体:週数回の筋トレ、玄米食やファスティングの実践。健康な身体という土台がなければ、良い仕事も遊びもできません。

- 知性:WEBビジネスやマーケティングのスキルは日進月歩。常に新しい知識をインプットし続けることを怠りません。

- 精神:私の人生観は「仕事も遊びも全力で楽しむ」こと。これが精神的なバランスを保つ源泉です。

- 社会・情緒:趣味のフォークギターで歌ったり、妻と二人でVanLife(バンライフ)旅行に出かけたりする時間が、人間関係を豊かにし、情緒を安定させてくれます。

還暦を過ぎてもなお、新しいビジネスに挑戦し、エネルギッシュに活動できる源泉は、まさにこの「刃を研ぐ」習慣にあると確信しています。

5. なぜ『7つの習慣』は今こそ読むべき一冊なのか?

本書を推薦する一人、一橋大学名誉教授の米倉誠一郎氏は、「この本は『マグネット人間』になるにはどうすればいいかを懇切丁寧に記したものです」と語っています。

磁石のように人を惹きつける人間になるための本質が、ここには詰まっているのです。

著者自身も序文で「変化が大きいほど、困難なチャレンジであるほど、『7つの習慣』の持つ意味も大きくなる」と述べているように、ビジネス環境や社会が複雑化し、先行きが不透明な現代だからこそ、その価値は増しています。

表面的なテクニックではなく、自分自身の内側にある揺るぎない原則に立ち返ることの重要性が、かつてないほど高まっているのです。

また、本書は『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』として、より現代的で理解しやすい言葉で新たに翻訳し直されています。

過去に一度挑戦して挫折したという方も、今改めて手に取れば、その深い洞察にきっと驚かされるはずです。

まとめ:あなたの「やってみたい!」を応援する、最初の一歩

『7つの習慣』は、一度読んで終わりにする本ではありません。

私自身、何度もこの原則に立ち返ることで、経営の危機を乗り越えてきました。

これは人生のあらゆる場面で実践し、迷ったときに何度も立ち返るべき「海図」なのです。

私のブログやYouTubeチャンネルの理念は、「皆さんの『やってみたい!』を応援し、一歩踏み出すきっかけを提供する」ことです。

その意味で、この『7つの習慣』は、あなたが踏み出すべき、最も力強く、そして確実な最初の一歩だと断言します。

この本を手に取ることは、読書という行為以上の意味を持ちます。

それは、あなた自身の人生をより良く、より効果的にするための、主体的で勇気ある第一歩となるでしょう。

あなたの「やってみたい!」を、この一冊が強力に後押ししてくれることをお約束します。

コメント